独家:2015上半年中国豪车市场近景解析 |聚数

09月4日, 2015 7,682 views

【引言】感谢聚友们的热情点赞,车聚君激情履行承诺,继续分享今年上半年豪车市场的宝贵数据。

灰常感谢“青年才俊”小伙伴的现身说法,让我们看到了80、90、00后的开阔视野和给予豪华品牌中“后起之秀”的机遇。

上篇已经提到了,中国市场已然是各品牌数一数二的大市场,因此各家也使出了浑身解数来争夺这一块兵家必争之地。像是小伙伴的Q50 3.7L进口版,就是一个以“良心定价”来抢占市场的典型例子。

那么市场的反应又是如何呢?就以这十大豪华品牌组成的主流豪华市场来研究吧,车聚君在这里先归纳两个共同点。

▎一、整个市场向经济性和实用性妥协

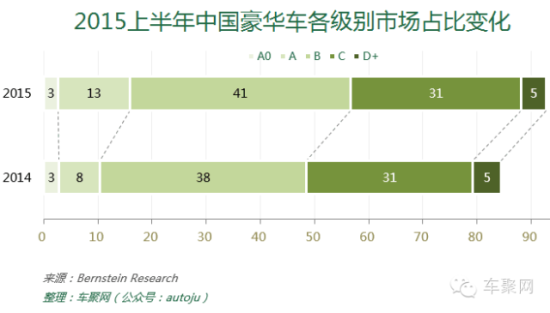

这样说,是因为通常被称为“买菜车”的A、B级车主导了这个市场的增长,而其他级别多数拖了后腿。

可以看到,以一线豪华品牌奥迪、宝马、奔驰这三家的产品举例,这十大豪华品牌的增长主要集中于A级(紧凑型车,如A3/A级/1系)和B级(中型车,如A4/3系/C级)等较为亲民的级别。

而实用性逊色的A0级(微型/小型车,如A1/MINI/smart)略有萎缩;C级(中大型车,如A6/5系/E级)的增长恰好填补了D级(大型车,如A8/7系/S级)以上车型的下滑。

▎二、”中国特色“或“本土化”仍是致胜法宝

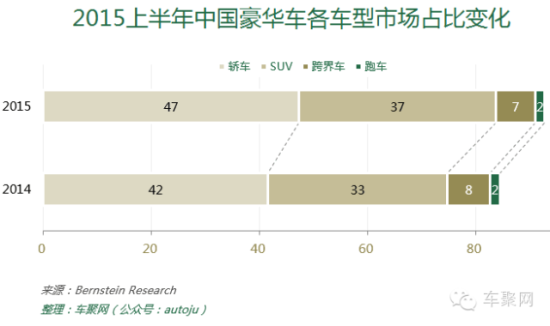

如果要问是哪个车型对豪华品牌的销售成长居功至伟的话,车聚君猜想大多数聚友都会异口同声地说出“SUV”。

在一票豪华品牌和超豪华品牌都即将推出品牌历史上首款SUV时,这样的直觉看起来怎么都不会错。但在2015年上半年,中国市场最为钟爱的三厢轿车才是第一大功臣。

注:为了简化分析,分类按最为常见的轿车(狭义指三厢轿车)、SUV、跑车(除了传统意义上的敞篷车、轿跑车,也包括了奥迪独家的运动型掀背车Sportback)、跨界车(包含了旅行车和两厢车,如沃尔沃V40、DS 5、奔驰B级,作为SUV中的异类,奔驰的GLA也被归入此类)。

可以发现,无论是增长值还是增长率,轿车都比SUV做出了更大的贡献;利润率另说,呵呵。

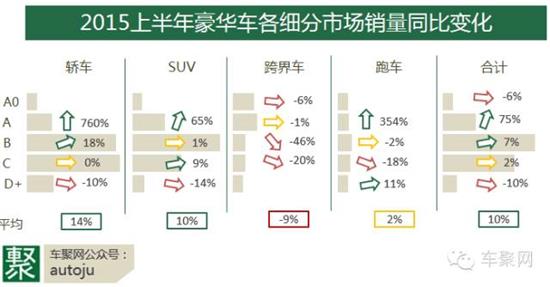

终极干货来了,如果把这两个衡量的指标进一步合并起来看的话,那么这个市场的变化就是如下图所示那样的。

接下来,车聚君将带各位浏览每个细分市场的表现。

1、豪华跑车

即使跑车市场目前还是100%由进口车构成,对实用性的需求也不如其他的车型,但经济性仍然正在变得日益重要。

跑车在最高端市场的增长相当罕见,主要原因是宝马电动跑车i8订单释放带来的一次性增长。

而底端市场增量具备更可靠的持续性,主要推手是新血来袭的狼性小跑奔驰CLA,其坚挺的终端销售价格在这个动辄10%折扣的市场上简直是一个奇迹。

而传统的中坚力量B、C级跑车市场则出现了下滑,既有主要车型迈入生命周期中后期、换款/代在即而导致吸引力不足的自然因素,也有品牌厂商主动控制供给量以维持市场稳定的人为干涉。

这个市场的规模虽小,只占到整体的2%,但却集结了所有消费者的梦想之车;同时,这也是门槛最高的细分市场,每一家品牌厂家绞尽脑汁地在传承与创新、理智与情感、美学与功利、现实与理想中寻找独一无二的坐标,只为引领整个品牌的价值观。

▎最新的趋势表明,豪华品牌们正在努力地让这些昂贵的跑车们在不降价的前提下更具“性价比”,比如:奥迪让TT装上了全液晶仪表盘、保时捷跑车的新一代们将使用小排量涡轮增压技术提升动力、捷豹F-Type则希望用四驱技术抹平和德国竞争对手在弯道上的差距。

2、豪华轿车

而在轿车领域,豪华品牌们则可以更有更大的空间和必要去运用产品和定价策略。

捷豹的D级行政座驾XJL是这个级别中第一个使用四缸发动机的,这大大降低了他们的税负并可以以一个更诱人的零售价进行竞争。然并卵,整个XJ车系的销量依然同比下滑了30%。

“你永远不会独行。”值得安慰的是,这个降幅在同一级别中也只是中游。

奔驰S级(包含标准的长轴距版和XL版的迈巴赫车型)是唯一逆势增长的车型,更值得钦佩的是,市场折扣水准也要远远低于它的竞争者们。这也正是支撑其销量增长的底气。要知道两年前,这个市场的害群之马还正是打出7折优惠的上一代S级。而现在,轮到其他品牌来接班了。

▎在这个需要“王牌对王牌”的顶端市场,应对之策也是无他,退避三舍等待新王牌的降临是唯一选择。

而从宝马新一代7系的预览来看,新的王牌应当具备以下特征:更强劲的动力、更轻盈的车身、更好的燃油经济性(混动技术是非常重要的补充)、更豪华的内饰、更年轻的外观、更具科技感的功能,以及为中国消费者准备的加长轴距;但对价格不必有太大期许,相比直接让利,这个级别的竞争更适宜以堆砌配置的方式进行。

为“商务精英”、“社会中坚”准备的C级轿车原地踏步,至少守住了豪华品牌最大细分市场的地位,也并不是一个坏结果。借助提升的国内产能,宝马5系取得了五千台的销售增量,是这个级别最显眼的数字。失意者则大多缺乏“本土味”,捷豹XF同比降20%,雷克萨斯GS遭遇腰斩。

而B级轿车则是净增长量最大的市场,即使已经是第二大的细分市场,依然实现了18%的增幅。其中,全面革新“家族DNA”的奔驰C级凭借“ 高颜值”拿下一万三千多台的增量领涨,随后是增量达到一万台的凯迪拉克ATS,宝马3系和实现国产化的英菲尼迪Q50(原G系)的涨幅也在六千台左右,换装新动力总成的沃尔沃S60L也低调地新增了五千余位用户。

▎这些胜利者的共通之处就是顺应国情推出了加长轴距的国产版本。

失意者,则是两样都不沾的进口雷克萨斯ES,净跌六千台,同比减少26%,当然,这其中也有换款前控制产量的因素。

与B级轿车的混战不同的是,A级轿车的竞争要小得多,竞争在DS 5 LS和A3 Limousine之间展开。国产化后的成本优势使得这两款车可以以貌似亲民的价格参与竞争,即使在轴距和同级车相比不占优的情况下,消费者也非常买账。

▎在2015年上半年注册的3万台A3中,92%是国产三厢版本,也因此造就了这个市场高达760%的同比增幅。

3、豪华SUV

类似的是,作为新兴市场, A级SUV的增长动力同样来自于两位“新丁”,DS 6 WR和雷克萨斯NX,不仅仅有新产品的生命周期因素助力,这两个车型还填补了各自品牌序列中的空缺,赢下用户也是水到渠成的事;不过由于这两个车型仍处于市场导入期,因此和市场的领先者奥迪Q3相比,在绝对量上依然有巨大的提升空间。

车聚君要坦诚的是,如果不是把使用旧款3系(E90)底盘的宝马X1计入B级SUV,又或者把GLA计入A级SUV,这个市场的规模和增长数字会更好看。

另外,车聚君心知会引发争议的一点是把雷克萨斯NX划归A级(紧凑级)SUV。不过,车聚君这里还是秉持着技术优先的原则,而且NX的空间表现的确不是很符合日系车空间魔术师的一贯水准。

▎况且,雷克萨斯特意在丰田RAV 4的底盘基础上加长,从数据上更好地修饰了其实用性,本身不就是一种迎合中国市场心态的做法吗?

那么对B级SUV,国产是不是同样能够释放推动力?

不,被寄予厚望的奇瑞捷豹路虎揽胜极光同比注册数减少六千台。如果不是注册数几近一万五千台的保时捷新车Macan救场,这个市场将会出现负增长。

因为其他进口车中也不乏“猪队友”,同属捷豹路虎旗下的神行者2 (5座)/发现神行(5座/7座)同比减少超五千台,雷克萨斯的RX系列也减少近四千台的注册数,凯迪拉克SRX在消费了一阵66号公路的情怀后也后继乏力下降两千台。其他的波动幅度则较小,宝马在X4上的增量几乎被在X3上的降幅抵消。

但“国产”也不是毫无作用。即将换代的奔驰GLK凭借加配不加价的“极致版”多刷了五千台;换装Drive-E动力总成的沃尔沃XC60基本持平,但国产车型比例从0%跃升至88%,对沃尔沃的利润的帮助并不见得比销量增加一千台要少。

▎这也正是SUV的高溢价对豪华品牌的最大价值,溢价比销量更能够长期维持竞争力。

所以在壕最爱的C级SUV市场中,路虎风风火火地找回场子,发现4、揽胜、揽胜运动版三箭齐发,综合增幅超30%,为路虎拿下这个级别单一品牌注册数冠军。单一车型增长最快的则是宝马X5,只是由于缺乏可靠的数据,其中平行进口的贡献能有几成,车聚君无法判断。

面临改款的奔驰ML和奥迪Q7则一上一下,分别有一千台左右的涨跌。与欧洲厂商风生水起的表现相比,坚守大排量自吸路线的日系面临相当难堪的局面,雷克萨斯GX和LX注册数几近腰斩;增加涡轮增压动力的英菲尼迪QX60(FX系)虽然注册数激增150%,但也带不动3.5 L自吸起步的QX70(JX系列)掉链子的节奏,综合注册数微降超三百台。

不是“太君”无能,只是欧系厂商灵活运用各类增压技术,通过降低排量来规避额外的消费税,从而能够以更高的性价比取悦见多识广的目标客户。

为了进一步保障价格的灵活性,也为了满足被称为中国CAFE(直译:美国对汽车品牌实施的公司平均燃料经济性要求)法的《节能与新能源汽车产业发展规划 (2012~2020年)》,欧系厂商已经开始行动:德系三驾马车已经先后公布了搭载四缸2.0T发动机和插电混动技术的新武器,沃尔沃则开始交付全系2.0 L排量、集成了机械增压和涡轮增压技术的全新XC90。

虽然对擅长经济型小车的日系厂商而言,CAFE法并算不上太大的挑战,但若维持现状,则将彻底失去对豪华品牌的价格话语权从而被进一步边缘化。

何况,这个被进口车视为“禁地”的细分市场已经开始被撬动,借助在大庆生产的沃尔沃XC90 Classic,这个级别的国产比例首次破零,虽然份额只是微不足道的1%,虽然来自于12年前问世的爷爷辈车型。

但也请不要忘了,各个品牌都开始推行模块化生产平台,诸多零配件企业也在国内布局了完备的生产线,在保障生产规模的前提下,技术上实现C级SUV国产的成本和难度要比以往任何时候都更小;当市场竞争激化到已经不再足以支撑起当前的价格体系时,“国产”应当是比“退出”更现实的选择。

▎连进入产品生命中后期的宝马5系都能捣鼓出来个国产的插电混动版本,只要市场和政策需要,C级SUV的国产并不是天方夜谭。

4、豪华跨界车

相比其他车身结构在各个细分市场的有得有失,主要由各类钢炮、旅行车构成的跨界车则处处不如意。除了奔驰GLA,宝马2系Active Tourer (MPV)就是唯一的亮点了。没有这两个车型,整个跨界车的同比增速是-20%,其中不乏遭遇注册数腰斩的车型。

这似乎和各个厂商打的如意算盘不一样,也和社交网络上的民调大相径庭。作为宝马历史上第一台量产的前驱车型,2系Active Tourer向来都是被Bimmer唾弃的,却没想到这个“异端”的市场反响还不错,而其前辈奔驰B级的注册数减少两千台,估计都被宝马照单全收了。而贵族范的奔驰CLS猎装车和被誉为最美旅行车的沃尔沃V60则乏善可陈。

但这样的结果并不意外,尤其是当前这个市场的主要演员们都还是进口车时。

对旅行车和MPV而言,与轿车相比存在两个明显的短板。

一是性价比低,几乎可以购买两台同级别的主流品牌轿车,也承担得起更高一阶的国产豪华品牌轿车,这主要还是由运费、认证费用和关税等成本抬高的。

二是“水土不服”,跨界车没有长轴距加持,没有按照国人的体型调整人体工程学设计,在舒适性、空间感和平顺性上劣势明显,在长途旅行中,这样的不足非常容易被察觉出来。类似地,和同一级别的SUV相比,旅行车的空间优势和对烂路的适应能力也不足以激发消费者的兴趣。

▎对小钢炮而言,倒是可以和价格同样不菲的主流品牌性能车竞争一个极小的细分市场,但在这个战场上,豪华品牌输掉的是驾驶乐趣,一种形而上学的“纯粹感”。

因为在产品设计中要严格遵循定价阶梯,豪华品牌小钢炮入门版动力不够理想也往往缺少性能套件;而高配版本冗余的舒适配置又太多,价格就抬得太高。主流品牌的性能车则可以轻装上阵,比如提供手动档的福克斯ST或者丰田86。

更多人则在日漫和美国公路片的影响下选择成为暴改族,购买一台价格低、底子好、潜力大的主流品牌车,再通过万能的淘宝搞定一切必要的改装,虽然总开销往往要高于直接购买一台豪华品牌小钢炮的费用,但钻研的过程和依着自己性子的“定制”给人的自豪感更大,更不用说在社交圈里获得赞誉和认同带来的满足感了。

然而,考虑到政府力主放开生育限制和倡导旅游经济所预示的美好前景,豪华品牌厂商并不会放弃在这一细分市场的探索。糅合SUV元素是最功利、最讨巧的做法,一如奔驰GLA;宝马则选择了增加实用性,在紧凑型级别采用空间利用率更高的前驱平台(即便对Bimmer来讲,这样做是冒天下之大不韪),甚至还非常诚恳地推出了加长的7座版本2系 Active Tourer。

对了,连smart和MINI都会变得更大,这使得他们再次走在了所有品牌的前头。其他品牌要不选择跟随,或者干脆放弃,要不就必须下血本“弯道超车”,直接基于国人的使用习惯开发一款全新的跨界车,也许得要比宝马还要“真诚”才行。

车聚小结

说了这么多,车聚君想说的是,豪华车市场也在进入“新常态”——在经济发展的速度、结构、动力上均进入新的模式。“新常态”表现为:

增长速度从高速增长转为中高速增长,但增量不减,更平稳;

运行结构优化升级,提质增效;

发展动力从单一要素驱动、投资驱动转向创新驱动,个性化、多样化的消费服务将逐步取代低成本的批量生产。

从各豪华品牌的应对措施看,他们中的大多数已经接受了新常态,并迅速地执行了新的产品策略。不过,大多数的调整依然停留在照搬欧美市场战略的层面上,这是因为对比其他主要市场(尤其是对碳排放标准十分严苛的欧洲市场),中国市场仍然是一个不成熟或者正在迈向成熟的市场;和过去相比的话,最大的改进大概就是各个决策从立项到最终落地的效率大大提升了吧。

然而,中国市场在过去、现在、未来都不会走别人走过的路,时代大大地不一样了。现在的中国拥有全世界最多的互联网用户,拥有全世界最为成功的通识教育(即使并不全面),也因为不具备深厚的汽车文化底蕴而拥有全世界最会挑剔的消费者。

在中国市场竞争,光鲜的产品能够引起一时的轰动和追捧,但要取得持久的成功,则需要确保消费者在这个信息鱼龙混杂的时代仍然保持着对品牌理念的理解和欣赏。

欢迎加入车聚网读者微信群:请先添加微信号autojucom,并注明“我要入群”,之后我们将拉您入群,或加入QQ群:78384487。

欢迎微信扫码或搜索autoju(←长按可复制),关注我们的公众号。

发表评论: