甲壳虫传奇的不只是销量,还有那段峥嵘岁月|90说

03月20日, 2018 6,482 views

在日内瓦车展上,有媒体问到大众集团技术研发负责人FrankWelsch博士,甲壳虫将来的命运是怎样。

“它将不会出现下一代车型”,该回应打破了之前外界猜测甲壳虫,将采用电动车形式换代一说。

不由想起电影《芳华》那段旁白,“一代人的芳华已逝,原谅我不想让你看到我们老去的样子,就让荧幕留住芬芳年华吧。”

一、为什么出现甲壳虫

1933年1月,希特勒开始上台执政,推行“国家社会主义”, 承诺“让德国每一户人家的餐桌上有牛奶与面包”。在随后2月的柏林车展上,希特勒再抛出承诺,“保证德国每个家庭都拥有一辆汽车”。

当时的德国,每50人中只有1个拥有一辆汽车,大多数人仅可应付得起购置一辆摩托车,所以德国汽车工业并不发达,产出车型只服务于上流小圈子人士。

反观美国,得益于流水线式生产设计,美国家庭的福特T型车拥有量从1920年的20%上升到30年代的46%,汽车保有量远远领先于德国,刺激了希特勒推行“国民车计划”的决心。

政治理念和决心有了,接下来就到该生产什么样的车。

其时希特勒出访捷克斯洛伐克,曾坐过当地Tatra公司轿车,这类有着流线型设计、可搭载5名乘客的车型给元首留下了深刻印象。

后来在一次希特勒和保时捷的晚餐上,元首向其留下一句,“This is the car for my roads(这就是我要的车)。”

由此拉开了甲壳虫故事的大幕。

二、传奇终面世?

当时希特勒要求“国民车”的标准是:

▎必须有100km/h的行驶能力,以匹配当时兴建中的高速公路要求。

▎油耗必须低于7L/100km,配套零部件经济实用。

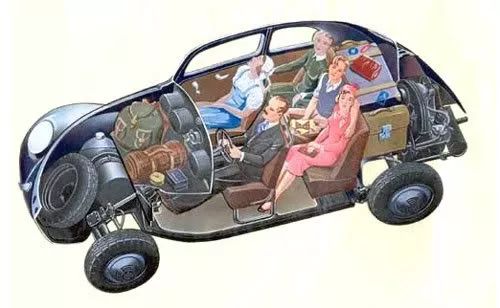

▎能容纳2个成人和3个小孩。

▎风冷式发动机,避免冬天水箱冻结。

▎售价低于1000马克。

尽管面对困难不小,但基于当时政治环境,一切都必须以快节奏进行。1934年1月,也就是希特勒登台后一年,保时捷即提交了生产计划书,并于同年6月与帝国汽车工业协会签署相关合同,保证10个月内制造出原型车。

时间紧迫,加上元首喜欢,最快捷有效的造车方法就是借鉴Tatra轿车。

经过前期车型实验,保时捷最终确立了VW 38车型为量产版本。和Tatra T97一样,VW 38拥有流线型车身和可容纳5名乘客,甚至同样存在着中央通道结构。但相比前者5600马克的售价,VW 38仅需 990马克。

该车采用后置985cc风冷水平对置发动机,最大功率18kW,最高时速100公里。但这种布局方式,当时对风冷引擎的散热效率提出了不小难度。反观Tatra作为先行者,其早在设计T97时就申请了相关散热技术专利,这也成为后来双方专利纠纷的其中一项。

双方选择了对簿公堂,正当保时捷打算支付专利费寻求和解时,希特勒出面阻止并承诺解决问题,其手段就是入侵捷克斯洛伐克、接管Tatra工厂,方法相当简单粗暴。

更有甚者,希特勒为防止甲壳虫抄袭的声音出现,在1939年柏林车展上,下令移除Tatra的轿车展车,并要求除V8引擎的T87外,Tatra其它轿车全部停产。

有意思的是,德国军方官员喜欢驾驶Tatra轿车,但常常因为超速而引起伤亡事故,Tatra由此得名“捷克秘密武器”,官方随即禁止军方官员使用Tatra产品。

直到二战结束15年后的1961年,双方终于就20多年前的专利纠纷案达成和解,由大众向Tatra支付300万马克告终。

三、历尽艰辛前行

虽然VW 38被成功设计出来,但其并非从此一帆风顺地开展生产。

“国民车计划”希望借廉价汽车来薄利多销,“多销”意味着先要“多产”,但那时候德国并不具备大规模生产汽车能力,所以只好借助社会力量将计划推进下去。

1938年8月,劳工阵线发起“KdF汽车储蓄计划”( KdF-Wagen指的就是甲壳虫),旨在借全民集资来生产汽车,然后再向参与市民给予汽车产品。

计划要求,参与者每周至少需要购买一张5马克的邮票贴在“KdF-Wagen存折”上,贴满后可凭存折领车。最终有33.6万人参与了该计划,筹集资金达到2.67亿马克。

资金到位后,大众汽车工厂首期工程随即在次年完工,由费迪南德·波尔舍担任工厂技术和规划负责人。工厂计划年产150万辆,成为当时世界最大汽车工厂。

但由于战争需要,大众汽车工厂在1939年即被征用生产军用品,有超过33万张KdF-Wagen订单无法兑现。

直到1961年,大众才提出解决方案,已支付全部预付款的客户可享受600马克购车优惠,尽管这只相当于售价1/6。然而如果想要现金补偿,则只有100马克。

受到战争影响,大众汽车工厂遭受重创,1945年接管了当地占领区的英军,在面对这样残垣败瓦下,对该工厂没有任何占有欲,即便他们愿意为其寻找接收者,但美国、英国和法国等汽车企业同样不感兴趣。

时任福特CEO布里奇认为,不论大众汽车工厂还是汽车,都是一文不值。

然而苏军随后表示愿意接收,不过出于利益集团考虑,英军拒绝了该请求,只好单方面恢复大众工厂的运作,该情况持续到1949年,英方最终将工厂经营权交还给德国联邦政府。

在接管期内,工厂引进了流水线生产方式,并得益于马歇尔计划,使甲壳虫从恢复生产到发展,都表现出良好势头。1950年即下线第10万台甲壳虫,5年后该数字达到100万台,成为德国战后经济奇迹的缩影。

1972年2月17日,甲壳虫以15007034辆成绩,超越福特T型车的产量记录,成为全球总产量最大单一车型。

即便如此,也掩饰不了当时甲壳虫已经逐渐走在下坡路上。

随着竞品增多、适应更高的动力需求,甲壳虫从最初25Ps最大马力提高到36Ps,再是40Ps,但油耗自不然随之增长,碰上了日本汽车的长项。然而为遵守新的排放法规,大众为其进行多处设计调整,导致可靠性和燃烧效率出现问题,使甲壳虫声誉受损。

再者,为丰富产品矩阵,大众衍生出甲壳虫的其它车型来针对更高端市场,然而这些产品都没有达到预期效果,反而使大众汽车在1974年陷入财政危机,需要德国政府资助过渡,随后诞生了另一款甲壳虫之后的畅销车,高尔夫。

798小结:

1998年和2010年,甲壳虫分别经历了两次换代,如今官方确认将不再有下一代。从时间来看,可以发现这两代产品的生命周期越来越短,折射出了其在市场上越来越举步维艰。

近18年里,甲壳虫在美国的最高销量出现在1999年,为8.3万辆,而最近两年只有1.5万辆。

如此小车身,无论从燃油经济性还是空间需求,甲壳虫都难以适应当下用车需要。而且大众本身拥有多个品牌,不太可能将甲壳虫独立成子品牌,像MINI一样壮大成全新胖娃家族。

那么只把甲壳虫增大尺寸来卖,不也是好办法吗?

如果这样,大众Polo和高尔夫怎么办呢?即便把甲壳虫塑造成中高端品牌车型,长期以来作为大众平民车的它,有能力担当起来吗?

还是结束更好吧。

欢迎加入车聚读者微信群:请先添加微信号autoju1,并注明“我要入群”,之后我们将拉您入群,或加入QQ群:383683141。

欢迎微信扫码或搜索autoju(←长按可复制),关注我们的公众号。

发表评论: